Ahora que termina el 2013 es buen momento para ver que nos va a deparar el año próximo. Promete ser un año de variadas y buenas exposiciones. Veamos algunas de ellas:

Los viajes y el patrimonio

Hace ya un año del cambio de ubicación de este blog, y la verdad es que tengo que dar las gracias por las más de 7000 visitas recibidas. Hoy voy a recuperar un tema del que ya hablé en el antiguo blog. Se trata de los viajes y cómo éstos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Os pongo un ejemplo, hasta la Ilustración el viajero acudía a los

lugares santos para buscar la salvación; ése era el objetivo del viaje, acudir

a los centros de peregrinación (Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, etc.).

Arte chino

- Etapa

preimperial: 2100 a.C-221 a.C. Dinastías Xia, Shang y Zhou. Durante esta etapa se

fabricaron vasijas muy elaboradas en bronce consideradas de las mejores

que se hayan realizado. También se realizan tallas en jade.

- Imperio Antiguo: 221 a.C-220

d.C

Dinastía Qin

: la capital era Xian, dónde las excavaciones sacaron a la luz a miles de

guerreros y caballos realizados en terracota a tamaño real con una increíble

habilidad técnica. Además se realizaron muchos murales para decorar los

edificios y se desarrolló el tejido de la seda.

|

| Guerreros de Xián |

Arte japonés

Son muchas las exposiciones, conciertos y actos varios que se están celebrando este año relacionado con Japón debido al 400 aniversario de la llegada de la primera delegación de ese país a Madrid. Así que he decidido hablar un poco de arte japonés y aprovecharé para hablar también de arte chino en el siguiente post. Al igual que

con el arte chino al introducirse el budismo en Japón se dio un gran impulso al arte. En

este caso se realizaron templos, pinturas e imágenes. En la capital se

realizaron templos de grandes dimensiones en madera y se realizaron esculturas

budistas en madera.

Durante el

periodo imperial (794-1185) se desarrolló una escuela de pintura en rollos de

pergamino combinando la decoración y la narración.

En el

periodo feudal (1185-1615) hay varias etapas:

- Kamakura: 1185-1392. El arte estaba dominado por los samurais. La escultura en madera era más realista, y las pinturas horizontales en pergamino narraban mitos y leyendas así como acontecimientos históricos.

-

Próximas exposiciones

Ahora que ya estamos en pleno otoño, voy a revisar las exposiciones que han empezado o están al caer:

- 'Chris Killip: Trabajo/Work': Del 02 octubre 2013 al 24 de febrero 2014, en el Museo Reina Sofía. Fotografía documental de las clases obreras entre 1968 y 2004.

- 'Chris Killip: Trabajo/Work': Del 02 octubre 2013 al 24 de febrero 2014, en el Museo Reina Sofía. Fotografía documental de las clases obreras entre 1968 y 2004.

La Cena de Emaús

Llevo tiempo queriendo escribir de Caravaggio y de su azarosa vida, pero me temo que el tema daría para muchas entradas así que mejor os dejo este vídeo en el que explica el contexto, las mejores obras y su escandalosa biografía. Muy recomendable. En cambio, voy a comentar esta obra, que representa el conocido pasaje en el que al bendecir la mesa, los apóstoles sentados en ella se dan cuenta de que el joven es Cristo resucitado. Tema representado varias veces a lo largo de la historia del arte, si bien, en este caso, Caravaggio le da un mayor dramatismo y naturalismo.

|

| La cena de Emaús, aprox. 1600 |

Jan Vermeer

Hoy apetece escribir un poco sobre Jan Vermeer, uno de mis pintores preferidos. Ya en anteriores entradas estuve hablando de la pintura flamenca del siglo XVII. Pues bien, sus vecinos coetáneos, los holandeses de ese mismo siglo, también formaron un importante grupo de artistas (no hay que olvidar al fantástico Rembrandt). Ya comentamos en esos post anteriores, que a partir de 1648, con la Paz de Westfalia, Holanda se independizó mientras que Flandes siguió perteneciendo a la corona española. En ese momento, Holanda era un país que estaba viviendo un importante momento de auge económico. Además, la religión oficial era la calvinista por lo que, al contrario de sus vecinos católicos flamencos, la pintura religiosa era inexistente. En cambio, fueron surgiendo nuevos géneros: los retratos de corporaciones, naturalezas muertas, escenas costumbristas, etc.

|

| La callejuela, 1657-1658 |

Zurbarán y los bodegones

"Agnus Dei" es una de las obras más emblemáticas de Francisco Zurbarán. Representa a un cordero atado por las patas como símbolo del sacrificio de Cristo. Es una representación habitual, de hecho Zurbarán realizó varios cuadros con la misma escena, si bien ésta es la mejor de todas por el gran realismo en los detalles (el rizado del pelo, el gesto del animal, etc).

|

| Agnus Dei , 1635-1640 |

El realismo en la escultura barroca Cristo de Gregorio Fernández

Gregorio Fernández fue uno de los mejores escultores barrocos del siglo de oro español. El siglo XVII, si bien fue un momento de crisis económica y política, fue un momento muy importante tanto en literatura como en las artes figurativas españolas. La escultura que se desarrollaba en este momento en España era de madera policromada, por lo que la figura del pintor imaginero adquiría gran importancia. También era importante el debate que tenía lugar en ese momento sobre la preeminencia de la pintura o de la escultura en la representación de la realidad. La Contrarreforma había dictado sus bases y normas tras el Concilio de Trento, y uno de los objetivos que se buscaba con la representación escultórica era enseñar y emocionar.

Hubo dos centros importantes: la escuela andaluza, con representantes tanto en Granada como en Sevilla, y la escuela castellana, especialmente en Valladolid y que incluye otro centro importante en Madrid.

Si Juan Martínez Montañés es la figura clave de la escuela andaluza, Gregorio Fernández lo es de la castellana. Tuvo su taller en Valladolid bajo la influencia de su maestro, Francisco del Rincón, y de Juan de Juni, con quién realizó alguna colaboración.

Hubo dos centros importantes: la escuela andaluza, con representantes tanto en Granada como en Sevilla, y la escuela castellana, especialmente en Valladolid y que incluye otro centro importante en Madrid.

Si Juan Martínez Montañés es la figura clave de la escuela andaluza, Gregorio Fernández lo es de la castellana. Tuvo su taller en Valladolid bajo la influencia de su maestro, Francisco del Rincón, y de Juan de Juni, con quién realizó alguna colaboración.

|

| Cristo atado a la columna |

Uncastillo

Siguiendo con el tema del arte románico de las últimas semanas, el post anterior lo dediqué a Santa María la Real de Sangüesa. En esta villa hay otros ejemplos románicos dignos de visitar, como la Iglesia de Santiago con portada y cabecera románica o el palacio-castillo del Príncipe de Viana que actualmente alberga la Biblioteca Pública. Cerca de allí, ya en Aragón, tenemos bastantes ejemplos del románico. De hecho, existe una ruta del románico que podéis consultar en la página de Turismo de la Comarca de las Cinco Villas. Me voy a detener a comentar una de las esas villas, Uncastillo, antiguamente Unum Castrum, ya que tiene seis iglesias románicas constituyendo uno de los mejores patrimonios románicos que pueden verse actualmente. Las iglesias, del siglo XII, son

- Iglesia parroquial de Santa María, del siglo XII que llegó a ser concatedral de Pamplona. Tiene una única nave, con presbiterio y ábside. En el exterior decorado con el ajedrezado jaqués. La portada meridional tiene unas arquivoltas llenas de personajes.

|

| Arco típico de la zona con decoración de ajedrezado |

Santa María la Real de Sangüesa

Siguiendo con el tema del románico voy a ir comentando en entradas posteriores algunos ejemplos representativos. Voy a empezar por la Iglesia de Santa María la Real en Sangüesa declarada monumento nacional ya en 1889. Fue construida a finales del siglo XI por orden de Sancho I Ramírez, rey de Aragón y de Navarra.

|

| Vista Exterior Santa María la Real de Sangüesa |

Arquitectura románica en Francia

La arquitectura románica en Francia estuvo

impulsada tanto por la reforma cluniacense como por el auge de las rutas de

peregrinación. En este sentido, se construyeron catedrales en las principales

vías francesas del Camino de Santiago. Se pueden destacar cuatro: Saint Martin

de Tours, que fue la primera y la que influyó probablemente en las siguientes, pero de la que apenas quedan restos; Saint Martial de Limoges, hoy

desaparecido; Saint Foy de Conques y Saint Sernin de Toulouse. En Saint Foy de

Conques observamos las características de estas iglesias de peregrinación: tres

naves, girola, ábsides también en el crucero, etc.

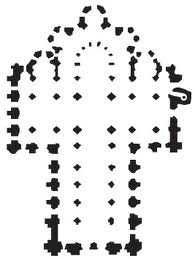

Características arte románico

Hoy me gustaría escribir sobre el arte románico, probablemente uno de

los estilos más conocidos y más reconocibles también. Para poner en

antecedentes es necesario entender la sociedad medieval en la que surge este

estilo. Cómo ya sabéis, ésta estaba rígidamente jerarquizada en tres estamentos

(nobleza, clero y campesinos). Cada estamento tenía unas funciones bien

definidas y el clero, además de ocuparse

de la oración, era el guardián de la cultura. Cuando digo guardián me refiero a

que en esa época, en la Alta Edad Media, sólo tenían acceso a la cultura el

clero, especialmente los de nivel más alto o los monjes en los monasterios.

|

| Planta tipo monasterio románico |

Webs, páginas y libros

De vez en cuando vienen bien hacer un repaso de algunas páginas recomendables y aplicaciones que van surgiendo. Una de las más interesantes es la página de la Web Gallery of Art. Está en inglés, pero si vais a la opción de search (buscar) y buscáis por autor encontraréis un montón de obras. Os dejo aquí el enlace para que vaya a la página de búsqueda directamente. Una página parecida es la de Google Art Project en la que también se pueden curiosear diferentes obras y autores. La calidad de las imágenes es buena y además se puede buscar por colecciones o museos e incluso crear tu propia colección con los cuadros que más te gusten.

La pintura flamenca del siglo XVII: los díscipulos de Rubens

En el post de la semana pasada estuvimos hablando de Rubens. Ya os comenté que Rubens fundó un taller en Amberes que alcanzó gran fama y formaron parte de él muchos artistas. Una de las peculiaridades es que cada uno de estos artistas estuvo especializado en un género. Así, por ejemplo, Fyt se especializó en representar animales, Snyders bodegones o naturalezas muertas, etc.

|

| Autorretrato con Edminion Porter |

La pintura flamenca del siglo XVII: Rubens

En un post anterior ya vimos la influencia de Rubens en la corte española. Hoy voy a ampliar un poco el tema. Antes de nada, para poner en antecedentes, hay que explicar que tras la Paz de Westfalia en 1648 (aquí tenéis más información), Holanda y Flandes quedan separadas definitivamente. Mientras Holanda, con idioma propia y bajo el calvinismo logra la independencia, Flandes sigue bajo dominio español y profesando la religión católica. Eso hace que vayan surgiendo diferencias estilísticas de sus respectivos artistas. De esta forma, en Flandes los temas elegidos serán en muchos casos de temática religiosa. Aunque también se realizarán obras de género (bodegones, escenas costumbristas, etc), y de carácter mitológico, sobre todo en Rubens.

El Romanticismo

"El genio es el fuego

del volcán que debe estallar y estallará"

Géricault

El romanticismo fue un

movimiento en el arte que apareció a finales del siglo XVIII. Fue una reacción

contra los valores estéticos del arte clásico y neoclásico y contra el

materialismo de la revolución industrial. La influencia de escritores

románticos como Rousseau, Schiller, Goethe, Scott o Byron fue fundamental para

dotar de temática y filosofía a sus obras.

La imagen de un artista romántico

es el de un héroe solitario luchando por recrear su visión exterior en el

lienzo, y ésa es la idea que quiso hacer ver Géricault.

Próximas exposiciones

Hoy empieza el verano y con el cambio de estación vienen nuevas exposiciones en los museos, así que voy a señalaros las más interesantes:

Mitología y arte II

El otro día vimos las representaciones de Zeus, dios griego, y Júpiter, su versión romana. Hoy veremos otros dioses.

Mitología y arte

Hoy comenzaré una serie sobre las representaciones de la mitología grecorromana en el arte. A lo largo de la historia del arte son muchos los artistas que han utilizado esta temática en sus obras por sus amplias posibilidades (representaciones amorosas, desnudos, batallas...)

Códices miniados

Llamamos códices a los libros escritos a

mano con hojas de papiro o pergamino unidos por costura.

En su origen siempre han estado ligados a

la vida monástica. En esta ocasión hablaremos de los libros más antiguos de

Irlanda y Gran Bretaña, creados en los numerosos monasterios que se fueron

creando bajo el impulso de San Patricio en Irlanda y de San Agustín en Gran

Bretaña.

Velázquez y Rubens en la corte

Hoy, a través de dos obras de Velázquez y Rubens que están en el Prado, voy a contaros un poco la historia de estos pintores centrándome en algo que tenían en común: no sólo ejercieron de de pintores, sino que fueron figuras claves en la política y diplomacia del momento.

Santa Sofía Estambul

Hoy

voy a hablar de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla de estilo

bizantino.

La primera basílica fue destruida por

unas revueltas, pero el emperador Justiniano mandó realizar una reconstrucción

en el año 532. Los encargados de su diseño fueron Antemio de Tralles e Isidoro

de Mileto. Esta basílica fue reconvertida en mezquita en el siglo XV y en el

año 1935 se secularizó convirtiéndose en un museo.

Art Noveau y modernismo

El tema de hoy es sobre uno de los estilos arquitectónicos que más me

gustan, el Art Nouveau (aquí más conocido como modernismo). En casi todas las ciudades hay ejemplos de este estilo

que nació a finales del siglo XIX y que es considerado una rama del modernismo.

Es fácil distinguirlo en los edificios, que suelen tener muchos detalles sobre

la naturaleza, por ejemplo, en los hierros de los balcones, con representación

de árboles, flores, bulbos, etc. Este estilo surgió en vista del incremento de

la producción en serie y la mala calidad que conllevaba. El movimiento Arts

& Crafts fundado por William Morris en 1861 pretendía una individualización

y elaboración de buena calidad con la idea de hacer algo original que no hiciera

referencia al pasado El detalle y la ornamentación son esenciales, así como el

empleo de las líneas curvas.

Teorías sobre la Restauración III

Hoy vamos a terminar con el tema de las diferentes teorías sobre la restauración y conservación del patrimonio histórico y artístico. En concreto, nos fijaremos en la restauración tras la II Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que tras la guerra se inicia una etapa de reconstrucción de las ciudades y monumentos dañados, especialmente en Alemania e Italia. Italia seguía estando en la vanguardia en temas de restauración, y en este ambiente continuaron los debates sobre las diferentes teorías.

El problema principal era la urgencia. Había prisa por reconstruir las ciudades, y la llamada "restauración científica" (véase el post anterior http://www.pensandoenarteblog.blogspot.com.es/2013/04/restauracion2.html) no era muy rápida, por lo que surgen otras corrientes.

El restauro crítico y Cesare Brandi:

Es una de las nuevas reflexiones teóricas, que surge hacia 1944 de la mano de Roberto Pane y Renato Bonelli. Los principios en los que se rigen son que el verdadero valor del monumento reside en su realidad artística y no sólo en su carácter documental, por lo que hay que unificar restauración con estética. Eso exige un juicio crítico para poder valorar lo que le confiere al monumento su cualidad artística. Además de asegurar su permanencia hay que recuperar la obra, lo que lleva a una acción creadora. Esto supone una estrecha relación entre el proceso crítico y el acto creativo. Esto no quiere decir que esta postura esté cercana a la reconstrucción estilística.

Dentro de esta corriente, nos encontramos con Cesare Brandi (1906-1986), que fue además, uno de los fundadores del Istituto Centrale del Restauro en Roma. Para él, la obra de arte tiene dos vertientes, una instancia histórica y otra estética. La prioridad debe ser la consistencia física de la obra, y el aspecto artñistico. No os quiero aburrir demasiado con sus teorías, pero desde luego supuso un cambio importante en el debate sobre la conservación y restauración de monumentos. Su trascendencia llego a la Carta de Venecia de 1964 y a la Carta del Restauro italiana de 1972.

En el anterior post, hablamos de Torres Balbás. La guerra civil truncó el desarrollo teórico y práctico de la restauración. De hecho, en 1939 fue depuesto de sus funciones y se colocó a Pedro Muguruza, arquitecto encargado de las mayores restauraciones del franquismo durante muchos años. Obviamente, tras la guerra civil había mucho trabajo por hacer, pero se produjo una vuelta atrás hacia posturas tradicionales cortando los avances que se había producido en el campo de la restauración durante la República.

Además, se produjo un hecho importante, a la hora de reconstruir se dio importancia a enclaves importantes o simbólicos para el régimen franquista. Un ejemplo es la la restauración del monasterio de Yuste, encargada a González Valcárcel. Se primó a los edificios del Estado y de la Iglesia, y también a las localidades adoptadas por Franco, como Brunete, Belchite,etc. Algunas de las actuaciones fueron muy criticadas posteriormente (el mejor ejemplo podría ser el de la catedral de la Almudena).

Hubo una especie de afán medievalizante, y en concreto, a partir de los años 60, una obsesión por los Paradores de Turismo. En pocos años se inauguraron más de 15 en edificios históricos. Estos edificios fueron transformados para el nuevo fin. En algunos casos como los conventos y palacios, no fue tan difícil adaptarlos, pero el caso de castillos y fortalezas, ha sido bastante más cuestionado. Muchas veces, se buscó la apariencia pintoresca y se ignoró su realidad histórica. Algunos ejemplos, son el de Jaén, Alarcón, Olite, Oropesa, Sigüenza...

A partir de 1975 hay un cambio evidente. Tras la dictadura, se van asimilando las ideas del restauro crítico, y surgen tres figuras claves: Antonio González-Moreno i Navarro, Antón Capitel e Ignasi Solá-Morales i Rubió. En los últimos años, las actuaciones que se realizan son muy diversas y con resultados más o menos admirados o criticados. Entre estos últimos estaría la restauración que realizaron Giorgio Grassi y Manuel Portaceli del Teatro Romano de Sagunto. En el lado contrario estaría el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, de Moneo, muy aplaudido por su integración, y la intervención en la iglesia de Sant Quirce de Pedret por Antonio Gónzalez Moreno i Navarro.

Os dejo algunos artículos sobre el tema:

- Sobre la restauración del Teatro Romano de Sagunto y la petición de que se vuelva a dejar en ruinas:

http://cultura.elpais.com/cultura/2008/01/02/actualidad/1199228402_850215.html

http://www.espacioluke.com/2003/Octubre2003/txarly.html

- Sobre el Museo de Arte Romano de Mérida:

http://museoarteromano.mcu.es/

El problema principal era la urgencia. Había prisa por reconstruir las ciudades, y la llamada "restauración científica" (véase el post anterior http://www.pensandoenarteblog.blogspot.com.es/2013/04/restauracion2.html) no era muy rápida, por lo que surgen otras corrientes.

El restauro crítico y Cesare Brandi:

Es una de las nuevas reflexiones teóricas, que surge hacia 1944 de la mano de Roberto Pane y Renato Bonelli. Los principios en los que se rigen son que el verdadero valor del monumento reside en su realidad artística y no sólo en su carácter documental, por lo que hay que unificar restauración con estética. Eso exige un juicio crítico para poder valorar lo que le confiere al monumento su cualidad artística. Además de asegurar su permanencia hay que recuperar la obra, lo que lleva a una acción creadora. Esto supone una estrecha relación entre el proceso crítico y el acto creativo. Esto no quiere decir que esta postura esté cercana a la reconstrucción estilística.

Dentro de esta corriente, nos encontramos con Cesare Brandi (1906-1986), que fue además, uno de los fundadores del Istituto Centrale del Restauro en Roma. Para él, la obra de arte tiene dos vertientes, una instancia histórica y otra estética. La prioridad debe ser la consistencia física de la obra, y el aspecto artñistico. No os quiero aburrir demasiado con sus teorías, pero desde luego supuso un cambio importante en el debate sobre la conservación y restauración de monumentos. Su trascendencia llego a la Carta de Venecia de 1964 y a la Carta del Restauro italiana de 1972.

En el anterior post, hablamos de Torres Balbás. La guerra civil truncó el desarrollo teórico y práctico de la restauración. De hecho, en 1939 fue depuesto de sus funciones y se colocó a Pedro Muguruza, arquitecto encargado de las mayores restauraciones del franquismo durante muchos años. Obviamente, tras la guerra civil había mucho trabajo por hacer, pero se produjo una vuelta atrás hacia posturas tradicionales cortando los avances que se había producido en el campo de la restauración durante la República.

Además, se produjo un hecho importante, a la hora de reconstruir se dio importancia a enclaves importantes o simbólicos para el régimen franquista. Un ejemplo es la la restauración del monasterio de Yuste, encargada a González Valcárcel. Se primó a los edificios del Estado y de la Iglesia, y también a las localidades adoptadas por Franco, como Brunete, Belchite,etc. Algunas de las actuaciones fueron muy criticadas posteriormente (el mejor ejemplo podría ser el de la catedral de la Almudena).

Hubo una especie de afán medievalizante, y en concreto, a partir de los años 60, una obsesión por los Paradores de Turismo. En pocos años se inauguraron más de 15 en edificios históricos. Estos edificios fueron transformados para el nuevo fin. En algunos casos como los conventos y palacios, no fue tan difícil adaptarlos, pero el caso de castillos y fortalezas, ha sido bastante más cuestionado. Muchas veces, se buscó la apariencia pintoresca y se ignoró su realidad histórica. Algunos ejemplos, son el de Jaén, Alarcón, Olite, Oropesa, Sigüenza...

A partir de 1975 hay un cambio evidente. Tras la dictadura, se van asimilando las ideas del restauro crítico, y surgen tres figuras claves: Antonio González-Moreno i Navarro, Antón Capitel e Ignasi Solá-Morales i Rubió. En los últimos años, las actuaciones que se realizan son muy diversas y con resultados más o menos admirados o criticados. Entre estos últimos estaría la restauración que realizaron Giorgio Grassi y Manuel Portaceli del Teatro Romano de Sagunto. En el lado contrario estaría el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, de Moneo, muy aplaudido por su integración, y la intervención en la iglesia de Sant Quirce de Pedret por Antonio Gónzalez Moreno i Navarro.

| Teatro Romano Sagunto antes de la restauración |

| Después de la restauración |

| Museo de Arte Romano de Mérida |

- Sobre la restauración del Teatro Romano de Sagunto y la petición de que se vuelva a dejar en ruinas:

http://cultura.elpais.com/cultura/2008/01/02/actualidad/1199228402_850215.html

http://www.espacioluke.com/2003/Octubre2003/txarly.html

- Sobre el Museo de Arte Romano de Mérida:

http://museoarteromano.mcu.es/

Teorías sobre la Restauración II

El otro día estuvimos viendo la teoría de la unidad estilística de Viollet-le-Duc y algunos ejemplos en España. Hoy veremos otras teorías:

Seguiremos hablando de la restauración y conservación. Mientras tanto, os dejo algún enlace para que podáis leer más sobre el tema:

http://salvarpatrimonio.org/proteccionpatrimonio/criterios-restauracion.html

http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica

John Ruskin y el

conservacionismo:

En

Gran Bretaña John Ruskin (1819-1900) criticó las teorías violletianas. Su idea

principal en la restauración era la conservación. Para él, toda obra tiene una

dimensión temporal, nace, vive y muere. Defendía que antes que restaurar era

preferible dejar la obra cómo está, aunque se vaya deteriorando. Si hay que

intervenir sólo debe ser para que el monumento no se disgregue o no se hunda.

Uno de sus muchos seguidores fue William Morris que también criticó las

intervenciones violletianas que se realizaban en Inglaterra y en toda Europa.

Sin embargo, esta teoría no tuvo tanto arraigo como la de Viollet si exceptuamos

Inglaterra y Venecia.

Aún

así, en España tiene algunos seguidores, críticos con las actuaciones de

Vicente Lámperez.

Lucca Beltrani o la

restauración histórica:

Lucca

Beltrani (1854-1933) matizó la doctrina

de Viollet: aunque promulgaba una intervención amplia e innovadora cómo él,

cree que hay que tener en cuenta las etapas de la historia del edificio y deben

ser respetadas en la restauración. Defiende que se mantenga cualquier añadido o

transformación si no altera la estructura.

En

España, Ricardo Velázquez Bosco siguió este método histórico o analítico para

restaurar la mezquita de Córdoba, dónde eliminó añadidos que la desfiguraban y

descubrió elementos ocultos en la fachada, pero manteniendo las diferentes

fases de construcción.

También

entraría en esta corriente Alejandro Ferrant Vázquez, el encargado de trasladar

la iglesia de San Pedro de la

Nave de sitio por la construcción de un embalse en el lugar

original. Para ello hizo un exhaustivo desmontaje y nuevo montaje en El

Campillo en Zamora.

Camilo Boito y

Gustavo Giovanni y la “restauración científica”

Camilo

Boito (1836-1914) formuló una tercera vía entre las tesis de Viollet y las de

Ruskin. Rechaza las intervenciones de los franceses pero no está de acuerdo en

mantener la ruina de los monumentos como Ruskin. La obra de arte no debe ser

perdida. Tiene que ser conservado sin eliminaciones, tal cómo ha llegado a nuestros

días. Por lo tanto, no quiere quitar ninguna de las fases en las que se ha ido

formando el monumento, ni falsear con adiciones estilísticas. Además sus tesis

abogaban por obligar al arquitecto a documentar todo su proceso con

descripciones y fotografías.

En

el Congreso de Ingenieros y Arquitectos Italianos de Roma en 1883 se declararon

siete axiomas:

-

Clara

diferenciación entre lo antiguo, lo restaurado y lo nuevo

-

Diferenciación

de los nuevos materiales empleados para restauración

-

Supresión

de decoraciones y molduras en partes nuevas

-

Las

partes que se eliminen en la restauración se deben exponer en lugar próximo

-

La

fecha restauración debe ser visible en la parte nueva con descripción de la

intervención

-

Publicación

del material de las fases del proceso de restauración

-

Notoriedad

visual de lo realizado

Los

tres principios eran consolidación, reparación y restauración en este orden.

Antes ser consolidados que reparados y antes reparados que restaurados.

Gustavo

Giovannoni (1873-1947) siguió las tesis y la labor de Boito. Además distingue

entre monumentos “muertos”, como restos arqueológicos o ruinas antiguas y

monumentos “vivos” de los que aún se puede hacer una restauración. También

plantea la protección del entorno del monumento, no sólo hay que protegerlo a

él sino al entorno en el que se encuentra.

Leopoldo

Torres Balbás (1880-1960) tuvo una gran actividad en España siguiendo estas

nuevas corrientes italianas. Pero dónde pudo ponerlas en práctica en mayor

medida fue con la restauración de La Alhambra en la que la intervención fue limitada y

se respetaron las diferentes partes.

|

| Andamio en la torre de Comares durante la restauración |

|

| Patio de los Leones anterior a restauración |

Seguiremos hablando de la restauración y conservación. Mientras tanto, os dejo algún enlace para que podáis leer más sobre el tema:

http://salvarpatrimonio.org/proteccionpatrimonio/criterios-restauracion.html

http://teoriadelarestauracion.wikispaces.com/Historia+de+la+Restauraci%C3%B3n+Arquitectonica

Teorías sobre la Restauración

Hoy

voy a hablar de la restauración. En concreto

vamos a ver algunas teorías al respecto sobre este tema que sin duda es

controvertido. De hecho, el debate sobre la restauración sigue siendo actual y

con opiniones encontradas.

Pero

haciendo un poco de memoria vemos que a lo largo de la historia el deseo de

conservar obras y que permanezcan eternamente es muy antiguo. Pensemos por

ejemplo, en los egipcios y las pirámides, sus obras para la eternidad. Muchas

veces el deseo de conservar obras o monumentos viene por la admiración por

épocas pasadas. Sin embargo, la arquitectura siempre ha sido pasto de los

cambios y las modas. De hecho, muchas obras se empezaron en un determinado

estilo y luego se fueron añadiendo cosas de estilos posteriores. Algo muy

frecuente en las catedrales románicas con portadas góticas, o cúpulas barrocas,

etc. A la hora de restaurar un edificio viejo se hacía en el nuevo estilo que

predominara en la época, por lo que la arquitectura ha estado supeditada a los

gustos y modas de cada época en esto de la restauración. No hay que olvidarse

tampoco de las razones religiosas, mezquitas que luego se convirtieron en

catedrales (Córdoba), o al revés, iglesias que luego fueron mezquitas (Santa

Sofía de Constantinopla).

Viollet-le-Duc y la

unidad estilística:

En

el siglo XIX la restauración comienza a ser una disciplina profesional con una

teórica. En ese sentido Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) fue un

precursor de esta disciplina. Era experto en arte, especialmente en la

arquitectura gótica, que vuelve a ponerse de moda en Francia. Trabajó en la

administración pública para ocuparse de las restauraciones.

En

sus libros habla de que al restaurar edificios hay que conseguir la condición

originaria del monumento, la pureza de su estilo y va más allá al decir que

tiene que tener su estado ideal, no tal como fue sino como debería haber sido.

Obviamente este es un planteamiento muy polémico, puesto que se daba la

posibilidad de rehacer y mejorar el monumento. Para comenzar la restauración

había que conocer muy bien el estilo, la obra y la cronología exacta de su

construcción.

Sin

embargo, esta teoría llamada “restauración estilística” o “unidad de estilo”

(una catedral gótica debería ser gótica en todos sus componentes) tuvo

numerosos detractores que alertaban de que estas obras restauradas acababan

siendo “falsos históricos” al mezclar materiales nuevos con los antiguos sin

ningún tipo de distinción y al quitar todo tipo de añadido que se haya

realizado posteriormente al inicio de la obra, o que no pertenezca a su estilo.

|

| 1875, antes de la restauración. Fachada occidental |

|

| en pleno proceso de restauración |

|

| Fachada occidental: a la izquierda después de restaurado; a la derecha, antes . |

|

| En la actualidad. |

|

| Fachada sur antes de la restauración (con los añadidos barrocos) |

|

| Fachada sur después de la restauración, hacia 1885 |

La

restauración de San Vicente de Ávila fue muy polémica y aún más la de San

Martín de Frómista que cambió sustancialmente su fisonomía.

|

| Maqueta estado anterior San Martín de Frómista |

|

| Después de la restauración |

Vicente

Lámperez y Romea es el autor de la

reconstrucción de la fachada de la catedral de Cuenca, en la que siguió la

teoría francesa: unidad de estilo. Para ello eliminó los añadidos barrocos de

la fachada, manteniendo sólo los elementos góticos, aunque no pudo terminar su

proyecto, en el que se incluía la construcción de nuevas torres de aguja

góticas. Su intervención tuvo muchas críticas, y durante la

II República

|

| Catedral Cuenca antes de la restauración. 1902. |

|

| Proyecto de Lámperez |

|

| Aspecto actual |

El próximo día hablaré de otras teorías, como la de John Ruskin, llamada Conservacionismo. Cómo podéis imaginar muy diferente a la unidad estilística de Viollet.

El Realismo

El Realismo fue un

movimiento que surgió entre 1840 y 1880, originado en Francia, que se extendió

muy rápidamente por toda Europa y América. Los autores realistas reaccionaban

contra las obsesiones individualistas de muchos románticos, adoptando en su

lugar un estilo de arte basado en la propia naturaleza. Los románticos eran muy

dados a las temáticas históricas grandiosas y heroicas y ahora se buscaba la

observación de las cosas más sencillas de la vida cotidiana. Su lema era "es

necesario ser de la propia época".

Cuando hablamos de

realismo nos referimos tanto al estilo como a la propia temática.

| El entierro de Ornans |

Este cuadro de Courbet

llamado “El entierro de Ornans” fue muy criticado porque le acusaban al autor

de buscar deliberadamente la fealdad. Lo que es cierto, es que fue un artista

autodidacta que quería representar el mundo lo más fielmente posible. Veamos

otra obra:

| Los picapedreros |

Otro de los temas más

comunes era el paisaje realista. El pintor Camille Corot (1796-1875) es un

ejemplo. Sus paisajes de tonos plateados fueron populares en su época pero él

no estaba del todo satisfecho con ellos. A medida que fue evolucionando empezó

a mostrar bosquejos que hacía al aire libre, lo que fue muy polémico porque los

paisajistas del momento hacían bocetos al aire libre pero terminaban el cuadro

en el estudio.

Corot influyó mucho en la

llamada Escuela de Barbizon que se dedicaron a pintar al aire libre para

representar la naturaleza lo más fielmente posible.

| Ráfaga de viento |

| Encinas |

Dentro de este grupo

estaba Jean-François Millet (1814-1875). Procedía del campo, creció en una

granja pero había estudiado pintura en París. Sus temas eran principalmente

campesinos trabajando en los campos, sembrando, espigando, segando, etc. De

hecho Millet se trasladó a Barbizon como el resto del grupo, instalándose en

una casa de campo con su familia viviendo una vida muy sencilla. Sus paisajes

influyeron más tarde en Van Gogh.

| Las espigadoras |

De todas formas el

realismo no retrató solo la vida campesina. La vida urbana fue el tema principal

en la obra de Gustave Caillebote (1848-1894).

| Calle de París, día lluvioso |

Por su parte, Eugéne

Boudin (1824-1898) aplicó los métodos de “plein air” (al aire libre) de la

Escuela de Barbizon pero aplicado a escenas de la vida moderna.

| Canal de Bruselas |

Honoré Daumier (1808-1879)

hizo una contribución especial al realismo con sus caricaturas en las que

combinaba la fantasía y el realismo. Representaba tanto a políticos como a

personajes de la vida social. De hecho fue encarcelado por publicar una

caricatura del rey Luis Felipe. Uno de sus personajes más recurrentes fue

Ratapoil, un imperialista con bigote grasiento.

| Ratapoil y Casmajou |

| caricatura del rey |

Cerámica griega antigua

Hoy voy a hablaros un poco

de la cerámica griega. Cuando hablamos de arte griego enseguida nos viene a la

cabeza el Partenón, el Doríforo o cualquiera de las obras arquitectónica o

escultórica más conocidas. Sin embargo, la cerámica no es tan conocida y es

igualmente muy interesante. Reconozco que a mí me gusta mucho la cerámica de

figuras rojas. Pero vamos a empezar por el principio:

Hacia el año 530 a.C. los

talleres de cerámica de Atenas descubrieron una técnica nueva para decorar las

vasijas de arcilla que se fue imponiendo a la técnica anterior, la de las

figuras negras.

La diferencia es que las

figuras y decoraciones (casi siempre de tipo geométrico) surgen del cuerpo de

la vasija recubierto de un color negro brillante y dejarían de estar pintados

en negro. Esto abría nuevas posibilidades, pero exigía mayor esmero. Entre la

técnica de figuras negras y la de figuras rojas hubo una etapa de transición en

la que se aplicaban las dos técnicas. A estos vasos se les llamaba bilingües y

por tanto aparecían figuras rojas y negras. El ánfora que voy a comentar (y al

que corresponden las dos imágenes anteriores, cada una es uno de los lados)

pertenece a este tipo de vasos bilingües. Su autor es el alfarero Andócides que

para muchos podría haber sido el inventor de la nueva técnica.

En ambos lados del ánfora el tema es idéntico, aunque como se puede

apreciar, en un lado las figuras son rojas y en el otro negras. Heracles está

tumbado en un lecho en pleno banquete. En la parte de las figuras negras

sostiene con su mano derecha el "kantharos", gran copa, y dirige su

mirada hacia la diosa Atenea, que está de pie detrás de él. Detrás de esta

aparece Hermes. En la otra parte hay un siervo desnudo que está mezclando vino

en una vasija. Delante de la "kliné" (lecho dónde está acostado) hay

trozos de carne, pasteles y una copa sobre una mesita. Todo esto está enmarcado

por sarmientos de uvas.

En la otra cara Heracles

no se limita a estar tendido. Está algo más incorporado y lleva su mano a la

rodilla y el enorme "kantharos" (pintado de negro) se convierto en

elemento importante de la narración. El héroe se estira hacia la diosa que

ofrece una flor. La vid se retuerce plena de tensión y asciende por todo el

cuadro. Las grecas de la "kliné", de los cojines y del ribete de la vestimenta

de Heracles revelan el refinamiento en los detalles que ofrecía la técnica de

figuras rojas.

Si queréis conocer más

sobre la cerámica griega os recomiendo estas páginas:

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/2887.htm

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)